障害者差別解消法とは?不当な差別の禁止や合理的配慮って?法律制定の背景や罰則、問題点などについても説明します

更新 2025/12/25

公開 2019/01/31

更新 2025/12/25

公開 2019/01/31

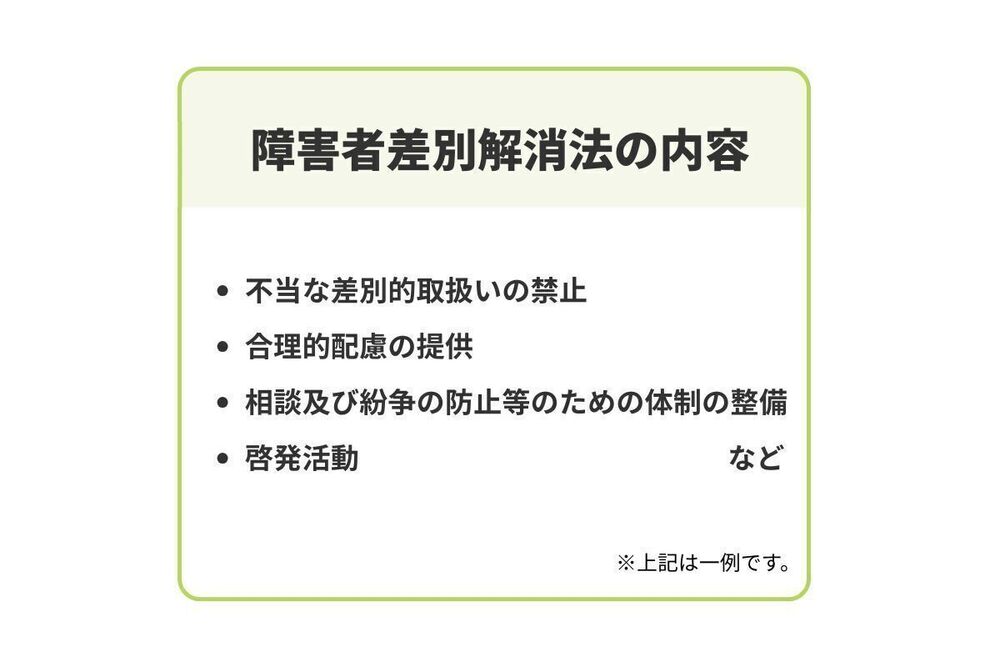

障害者差別解消法は2016年に施行された法律で、障害を理由とする差別を禁止する対策を定めています。差別解消のための措置として「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の2つを定め、それらを実施する際の支援措置も規定しています。この記事では障害者差別解消法の意図や制定の経緯、内容と具体的事例、罰則や問題点などを説明します。