「恐怖症」を深く知る:種類・診断基準・原因と治療法、利用できる支援

更新 2025/12/16

公開 2019/04/17

更新 2025/12/16

公開 2019/04/17

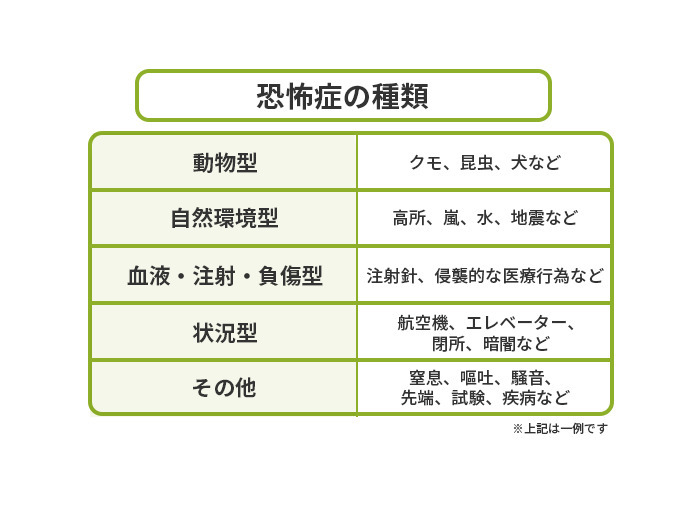

一般に「恐怖症」と言われるときは、俗称として使われる場合と医学的な診断基準に該当する場合があります。恐怖の対象により数多くの種類があり、症状の程度も人によりさまざまです。この記事では「限局性恐怖症」の説明を中心に、対人恐怖症や広場恐怖症との違い、そのほかの恐怖症の症状の種類、診断基準、治療法や利用できる支援などについて解説します。

監修 : 増田史

精神科医・医学博士

滋賀医科大学精神科 助教

医療法人杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

著書に『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』(2021年8月 ナツメ社)

https://www.natsume.co.jp/books/15323

滋賀医科大学精神科 助教

医療法人杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

著書に『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』(2021年8月 ナツメ社)

https://www.natsume.co.jp/books/15323