高次脳機能障害とは?手帳は取れる?原因や症状、リハビリの方法について解説します

更新 2025/12/25

公開 2019/07/22

更新 2025/12/25

公開 2019/07/22

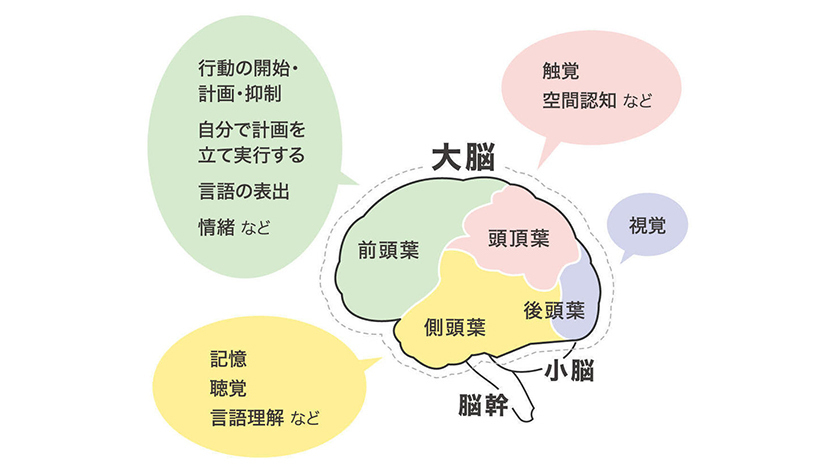

高次脳機能障害とは、脳卒中や交通事故などによる脳の損傷が原因で言語や記憶、情緒といった認知機能(神経心理学的機能)が失われたり低下してしまったりする障害です。外見からは症状が分かりにくく「見えない障害」とも言われますが、適切なリハビリテーションを行うことで症状改善が期待できます。この記事では、高次脳機能障害の具体的な症状やリハビリテーションの種類、利用できる福祉サービスなどを紹介します。

監修 : 橋本圭司

医学博士、リハビリテーション科専門医

東京都リハビリ病院、神奈川リハビリ病院、慈恵医大附属病院などで高次脳機能障害の治療を経験。

2009年国立成育医療研究センター医長、2016年はしもとクリニック経堂院長。

東京都リハビリ病院、神奈川リハビリ病院、慈恵医大附属病院などで高次脳機能障害の治療を経験。

2009年国立成育医療研究センター医長、2016年はしもとクリニック経堂院長。