PTSD(心的外傷後ストレス症)とは?原因、主な症状、診断、治療、受けられる支援を説明します

更新 2025/12/25

公開 2021/02/26

更新 2025/12/25

公開 2021/02/26

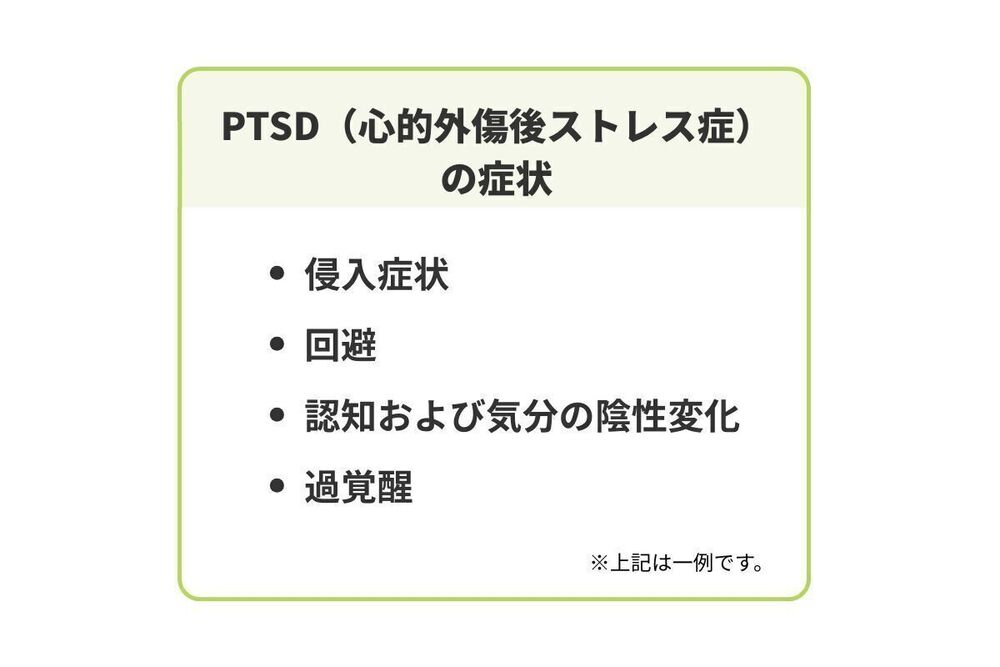

PTSD(心的外傷後ストレス症)とは災害や事故、犯罪被害など生命の危険を感じる出来事の体験や目撃がトラウマ(心的外傷)となり、さまざまな症状が現れる疾患です。きっかけとなる出来事から時間が経ってからも、強い恐怖や不安を感じたりフラッシュバックに苦しんだりし、生活にも支障が出ます。ここではPTSD(心的外傷後ストレス症)の症状や診断基準、治療法、受けられる支援などをくわしく解説します。

監修 : 増田史

精神科医・医学博士

滋賀医科大学精神科 助教

医療法人杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

著書に『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』(2021年8月 ナツメ社)

https://www.natsume.co.jp/books/15323

滋賀医科大学精神科 助教

医療法人杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

著書に『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』(2021年8月 ナツメ社)

https://www.natsume.co.jp/books/15323