知っておきたい障害年金の金額と仕組み:基礎・厚生年金別の計算方法と手続き

更新 2025/12/17

公開 2024/02/27

更新 2025/12/17

公開 2024/02/27

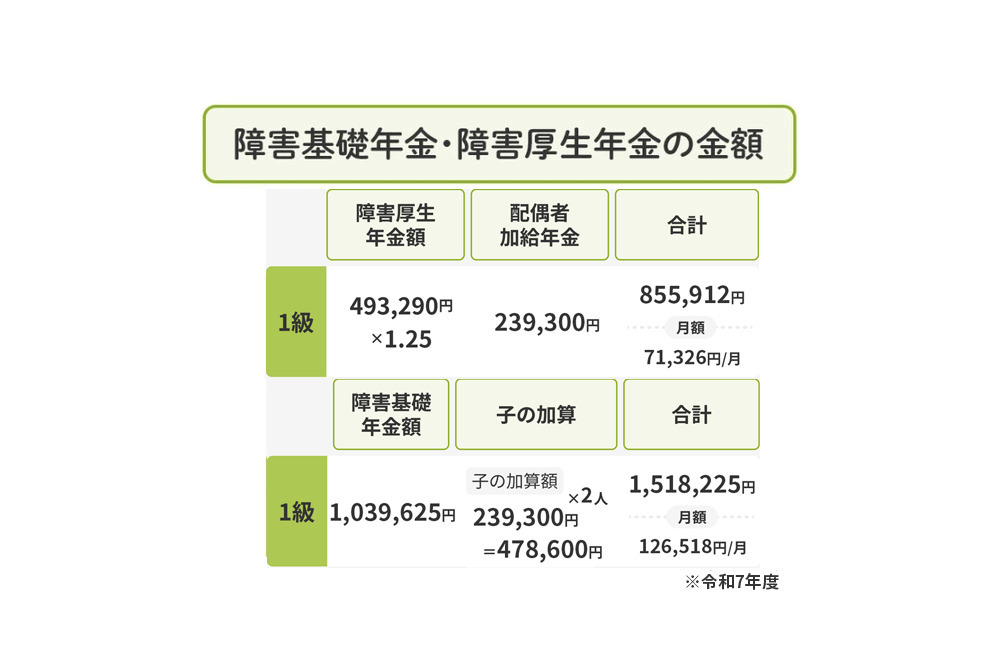

障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制限が生じている場合に、現役世代でも受け取ることができる年金です。加入している年金の種類や家族構成、障害等級などによって受給金額が異なります。この記事では、障害年金の概要や計算方法、受給金額の例、注意点、手続きの流れなどを解説します。

監修 : 渡部伸

「親なきあと」相談室主宰/行政書士・社会保険労務士

2級ファイナンシャルプランニング技能士

「世田谷区手をつなぐ親の会」会長

著書に、『障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備』(主婦の友社)、『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』(自由国民社)他多数。

2級ファイナンシャルプランニング技能士

「世田谷区手をつなぐ親の会」会長

著書に、『障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備』(主婦の友社)、『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』(自由国民社)他多数。