精神疾患(精神障害)のある人の仕事はどうする?働き方のポイントや就労支援も紹介

更新 2025/12/26

公開 2024/06/28

更新 2025/12/26

公開 2024/06/28

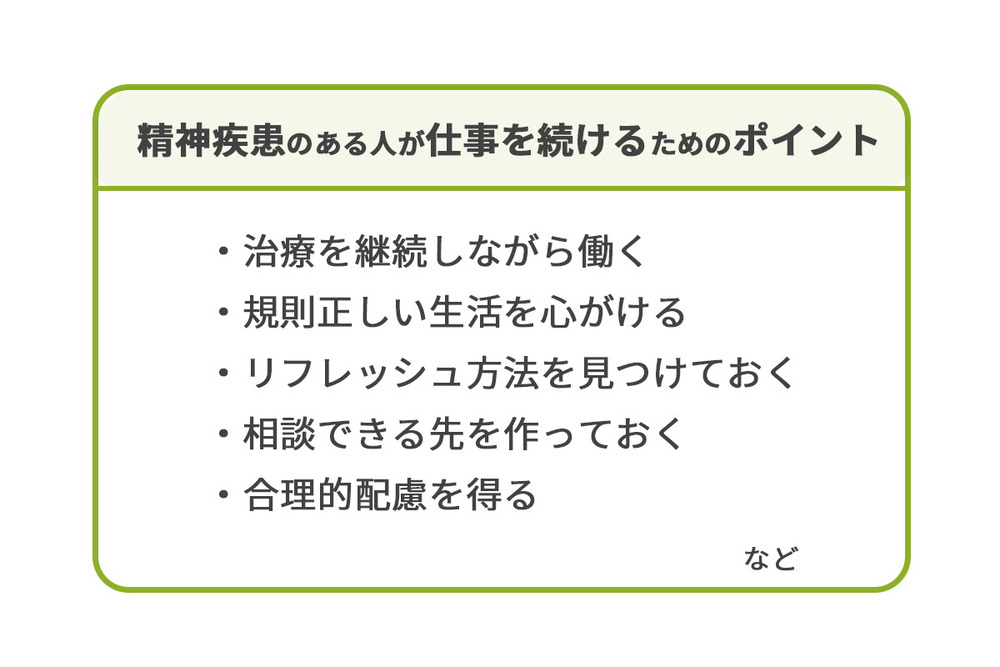

精神疾患(精神障害)のある人は仕事についてどのような悩みや困りごとがあるのでしょうか。この記事では、精神疾患(精神障害)のある人の仕事に関する悩みや体験談の紹介、働き方、安定して続けるためのポイント、支援や相談先について紹介します。

監修 : 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授(応用行動分析学)

公認心理師/臨床心理士/自閉症スペクトラム支援士(EXPERT)

LITALICO研究所 客員研究員

公認心理師/臨床心理士/自閉症スペクトラム支援士(EXPERT)

LITALICO研究所 客員研究員