適応障害(適応反応症)になりやすい原因は?環境要因や個人的な要素の関係性、その対処法を解説

更新 2025/11/17

公開 2024/07/08

更新 2025/11/17

公開 2024/07/08

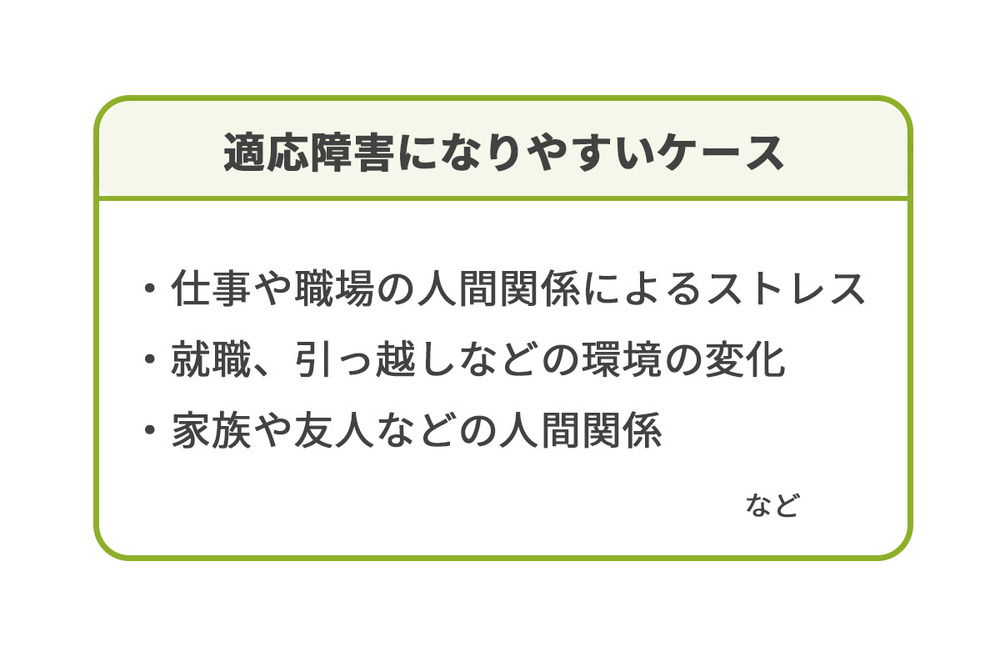

適応障害(適応反応症)とは、仕事や生活上の強いストレスが原因で心身の不調があらわれる疾患です。生きるうえでストレスを感じることは避けられないため、誰でも適応障害(適応反応症)を発症する可能性があります。適応障害(適応反応症)になりやすい原因や場面、対処法などをご紹介します。

監修 : 増田史

精神科医・医学博士

滋賀医科大学精神科 助教

医療法人杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

著書に『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』(2021年8月 ナツメ社)

https://www.natsume.co.jp/books/15323

滋賀医科大学精神科 助教

医療法人杏嶺会 上林記念病院 こども発達センターあおむし

著書に『10代から知っておきたいメンタルケア しんどい時の自分の守り方』(2021年8月 ナツメ社)

https://www.natsume.co.jp/books/15323