自分に合った仕事の探し方は?障害のある人の求人の探し方や、仕事探しのポイント、利用できる支援サービスを解説

更新 2025/11/17

公開 2025/02/07

更新 2025/11/17

公開 2025/02/07

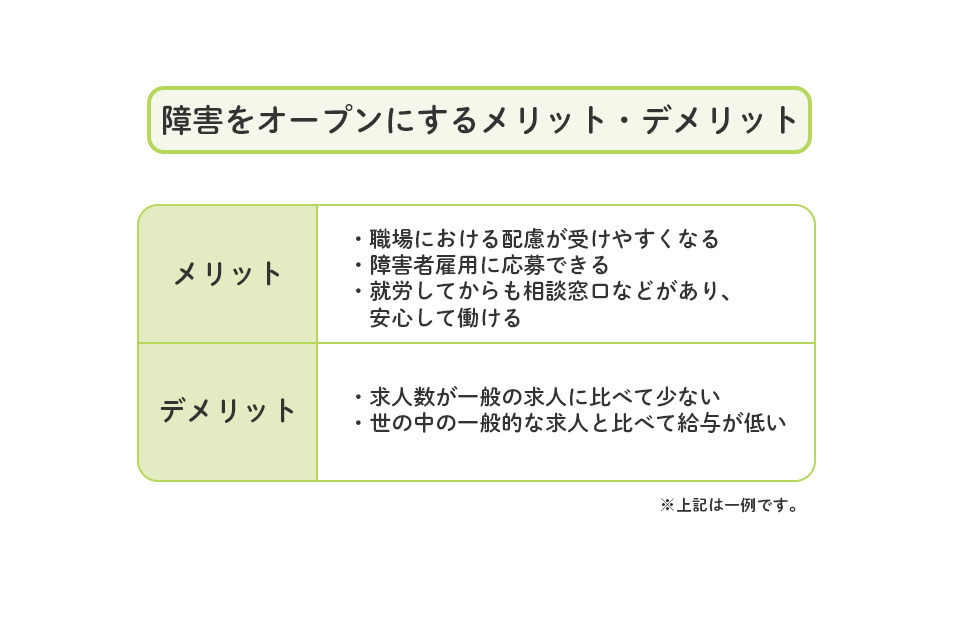

障害のある人が仕事を探すうえで、どのように探せば働きやすい職場、自分に合った職場に出合うことができるのでしょうか。この記事では働き方の種類や求人の探し方、仕事探しの準備やポイント、仕事探しでも利用できる支援サービスなどを紹介します。

監修 : 渡部伸

「親なきあと」相談室主宰/行政書士・社会保険労務士

2級ファイナンシャルプランニング技能士

「世田谷区手をつなぐ親の会」会長

著書に、『障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備』(主婦の友社)、『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』(自由国民社)他多数。

2級ファイナンシャルプランニング技能士

「世田谷区手をつなぐ親の会」会長

著書に、『障害のある子の「親なきあと」~「親あるあいだ」の準備』(主婦の友社)、『まんがと図解でわかる障害のある子の将来のお金と生活』(自由国民社)他多数。