睡眠障害の薬の種類と効果|市販薬との違いや副作用、薬以外の改善方法も紹介

更新 2025/11/17

公開 2025/03/21

更新 2025/11/17

公開 2025/03/21

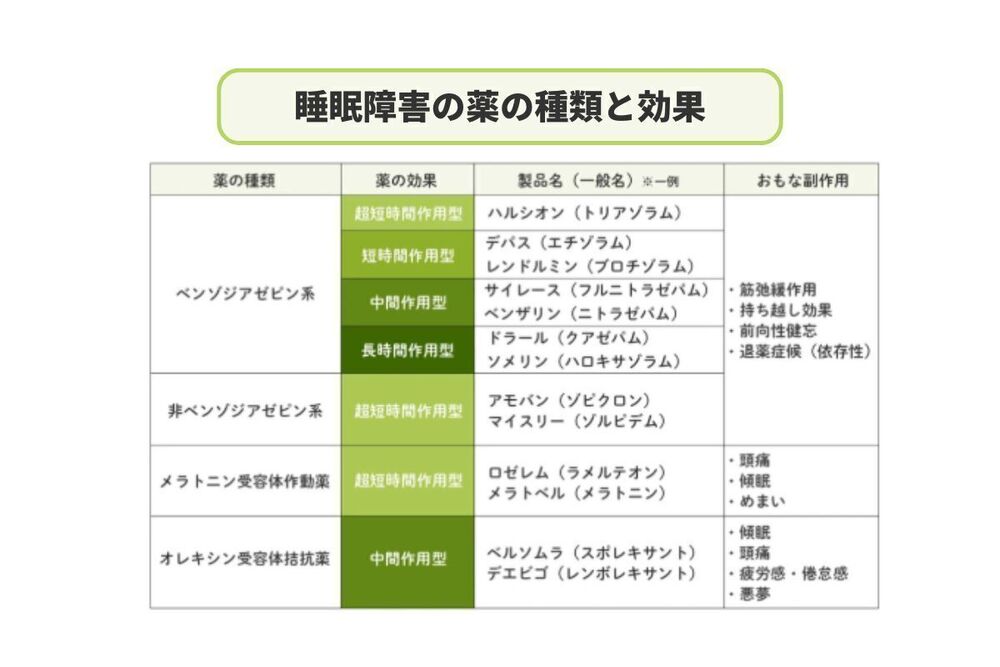

睡眠障害とは睡眠に関するさまざまな疾患の総称で、最も知られているのが不眠症です。「ぐっすり朝まで眠れるような薬があればよいのに」「睡眠薬に不安がある」という人も多くいらっしゃるでしょう。そこで本記事では、睡眠障害の治療に使われる薬の種類や効果、副作用などを紹介します。

監修 : 染村宏法

医学博士、日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系指導医。

大手メーカーの専属産業医として勤務後、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場のコミュニケーション、認知行動療法、睡眠衛生に関する研究や教育に携わっている。

大手メーカーの専属産業医として勤務後、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場のコミュニケーション、認知行動療法、睡眠衛生に関する研究や教育に携わっている。